その7 民家は合理的で素直だった。

民家は独特な間取りや外観で個性的で特別な住まい思われているが、その生活ぶりや造り方を辿ってみれば、その全てがごく普通でこれ以上の姿・カタチは無く『なるほど!』と思うしかない。

以前民家は庶民の家で差別用語であったと言ったが、庶民は殆どが同じ様に質素な暮らしで、その中でモノや近所の人達を大切にし共にギリギリの生活をしていた。そして生きる知恵というモノも学び受け継いできた。

民家に暮らす人々は夜があけると外に出て仕事をし、日が暮れるとねぐらに帰って寝た。

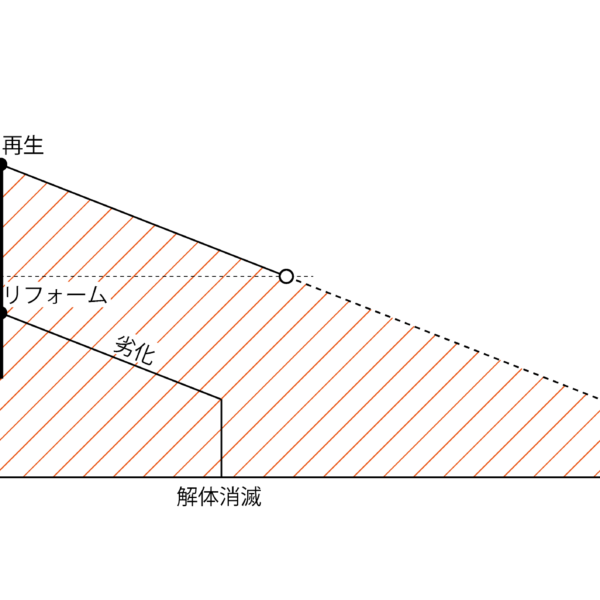

むろん家など簡単に建てられるものではなく、一度建てたら手入れをしながら壊れるまで何代も使い続けてきた。

今の様に一代で建て替えるなどとは夢にも思っていなかった。

建物を造る際は先人から教わった通り、いちばん無駄のない造りと使われ方で時間をかけてしっかりとと造った。それが可能な民家はごく稀ではあったが、明治以降は盛んに民家が造られ、その技術や道具も飛躍的に進歩・向上した。

近くにある曲がった木材や草やまわりの土などを使って自分でできることはやり、出来ないことだけを職人にやって貰い大切に維持してきた。

出来上がった時の達成感やそこで暮らす思いは今の比ではなかっただろう。

出来たものは一見逞しく立派には見えるがそれが目的ではなく、簡単には壊れない様にと出来るだけ丈夫で長持ちする様に造った。

特別なことをやる余裕など全くなく、当たり前のことを当たり前にやってきただけである。結果的にその姿カタチは『用と美』を備えていて全てが理に叶っていて素直だった。

昨今この様に造られた古民家を見て直感で魅力的だと感じるのは、そこにずうっと文化的価値が流れているからではないだろうか。

我々は新しいことばかりに目を向けるにではなく、先ずご先祖から伝わってきたモノやコトを学び直して使い続ける役目であると思う。

川上